Михеич 1972 писал(а):

Покинуть колхоз, колхозник мог при трех обстоят

ельствах

Учеба

Служба в армии

Запрос работодателя,обычно это были коллективные наборы

на стройки народного хозяйства

Во всех этих случаях,экс колхозник мог не возвращаться в колхоз и получал паспорт

Других официальных вариантов не было

Теперь о паспортах.Лука хватит пжалуста натягивать сову на глобус

Есть постановление от 28 апреля 1933 где во втором пункте,черным по белому написанно

Гражданам постоянно проживающим в сельской местности паспорта не выдаются

https://www.alppp.ru/law/osnov ... .htmlДолжен признаться, что я не стараюсь "натянуть сову на глобус", а пытаюсь в отличие от Вас изучать факты не фрагментарно, а осмысленно, связывая различные факты из жизни РИ и СССР вместе и сопоставляя их. И также связно сообщать здесь.

Видимо для Вас является проблемой связь, осмысление, и анализ нескольких фактов и это потому, что Вы или не знакомы с законами РИ и СССР в отношении паспортной системы, или очень фрагментарно знакомились

Давайте попробуем расширить фрагменты Ваших знаний в этой области:

1.

С конца XIX в. до 1917 г. паспортная система в России регулировалась законом 1897 г., по которому паспорт в месте постоянного проживания не требовался.

Однако были и исключения: так, например, требовалось иметь паспорта в столицах и приграничных городах, в ряде местностей обязаны были иметь паспорта рабочие фабрик и заводов.

Не нужно было иметь паспорт при отлучке из места постоянного жительства в пределах уезда и за его пределами не далее как на 50 вёрст и не более как на 6 месяцев, а также лицам, нанимающимся на сельские работы.

Дамы до 21-летнего возраста могли получить искомый документ только с согласия своих родителей и опекунов, в паспорта которых они были внесены. Замужняя женщина могла обрести отдельный паспорт только с согласия мужа, в паспорт которого она вписана.

Ситуация с женскими паспортами изменилась благодаря закону, принятому 4 февраля 1914 года Госдумой и Госcоветом. Отныне замужние женщины имели право получить отдельный паспорт без согласия мужа.

Неотделённым членам крестьянских семейств, в том числе и совершеннолетним, паспорт выдавался только с согласия хозяина крестьянского двора.

Основным документом, регламентирующим процедуру паспортизации населения России, в первые годы XX века был «Устав о паспортах», принятый в 1903 году.

В соответствии с предписаниями Устава о паспортах лица, проживающие по месту постоянного жительства, не обязывались иметь паспорта.

Под постоянным местом жительства понималось:

а) для дворян, купцов, чиновничества, почетных граждан и разночинцев — место, где они имели недвижимое имущество или домашнее обзаведение, или были заняты по службе;

б) для мещан и ремесленников — город или местечко, где они были причислены к мещанскому или ремесленному обществу;

в) для крестьян — сельское общество или волость, к которой они были приписаны.

На фабриках, заводах, мануфактурах и горных промыслах, на которые распространялось действие правил о надзоре за заведениями

фабрично-заводской промышленности, всем рабочим предписывалось иметь паспорта, даже в случаях, когда предприятие находилось в месте постоянного жительства этих рабочих

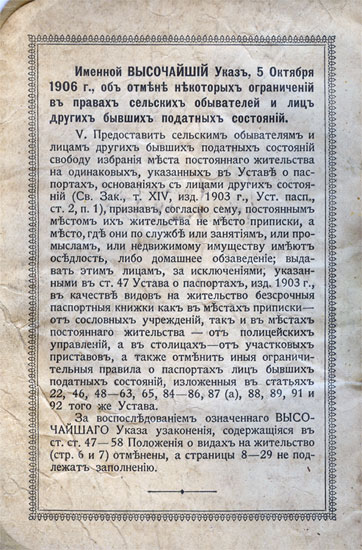

Именной Высочайший Указ от 5 октября 1906 года отменил некоторые ограничения в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий. Указ (п. 5) предоставил сельским обывателям и лицам других бывших податных сословий свободу избрания места постоянного жительства на одинаковых, указанных в Уставе о паспорта «основаниях с лицами других сословий

В то же время вводились ограничения на поселение и получение документов как общего порядка (например, «черта оседлости» для еврейского населения, ограничения для цыган, запретная зона вокруг столиц и губернских округов), так и для лиц, судимых и находящихся под надзором полиции.

2.

11 (24) ноября 1917 года декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» уничтожил прежнюю паспортную систему, поскольку паспортная система РИ основывалась на сословном делении (для разных сословий существовали разные правила учета и разные «виды на жительство»). Не привожу полностью - может сумеете прочитать полностью самостоятельно.

3.

Законом от 24 января 1922 года всем гражданам было предоставлено право свободного передвижения по всей территории РСФСР. Это право было также подтверждено в статье 5 Гражданского кодекса РСФСР.

В декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении личности»: «Органам управления воспрещается требовать от граждан Р.С.Ф.С.Р. обязательного предъявления паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории Р.С.Ф.С.Р»

4.

Закон о введении паспортной системы в СССР – постановление ЦИК и СНК от 27.декабря 1932г прочитайте внимательно, особенно п 2 и3, а не фрагментарно, поскольку там говорится об установлении сроков проведения паспортизации, ведь надо было не только создать органы, набрать в них людей и обучить, но и напечатать МИЛЛИОНЫ документов.

Но понимаю, что Вы бы все это сделали по щелчку пальцев или языка и уже в январе 1933 все было бы сделана - созданы организации, набраны и обучены люди, напечатаны бланки миллионов паспортов, но....

5.

Вы правы, что в постановлении от 28 апреля 1933г № 861 ( кстати всего через 4 месяца после закона о введении паспортной системы в СССР) есть п.2 - именно на этот фрагмент Вас хватило - осилить 2 (два) пункта постановления из 14.

А ведь есть ещё и пункт.3, я выделю текст для Вас:

28 апреля 1933г постановление СНК СССР№ 861 "О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНАМ СОЮЗА ССР ПАСПОРТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ССР"

На основании статьи 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932 г. об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов (С. З. СССР, 1932, № 84, ст. 516) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет: 1. Паспортную систему ввести для всего населения городов, рабочих поселков, населенных пунктов, являющихся районными центрами, а также на всех новостройках, на промышленных предприятиях, на транспорте, в совхозах, в населенных пунктах, где расположены МТС, и в населенных пунктах в пределах 100-километровой западно-европейской пограничной полосы Союза ССР.

2. Граждане, постоянно проживающие в сельских местностях (кроме предусмотренных в ст. 1 настоящего Постановления и установленной полосы вокруг Москвы, Ленинграда и Харькова), паспортов не получают. Учет населения в этих местностях ведется по поселенным спискам сельскими и поселковыми советами под наблюдением районных управлений рабоче-крестьянской милиции.

3. В тех случаях, когда лица, проживающие в сельских местностях, выбывают на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают паспорта в районных или городских управлениях рабоче-крестьянской милиции по месту своего прежнего жительства сроком на 1 год.

По истечении годичного срока лица, приехавшие на постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих основаниях. И ещё один фрагмент в копилку Ваших знаний:

К 1937 году паспортизация населения в определенных правительством местностях была повсеместно закончена, паспортные аппараты выполнили задачи, которые на них возлагались. Т.е. для паспортизации потребовалось 4 года.

P.S.

Надеюсь, что Вы имеете ФРАГМЕНТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ о численности жителей СССР в период с момента появления закон о паспортизации и завершении паспортизации, росте промышленности, городов, изменении населения в городах и деревнях, рост научно-технических кадров в СССР.

Возможно это позволит Вам подумать - откуда взялись эти изменения. И как понимают миллионы людей значение - постоянное место жительства и почему не стремятся уехать оттуда.