Ранее я уже создавал тему:

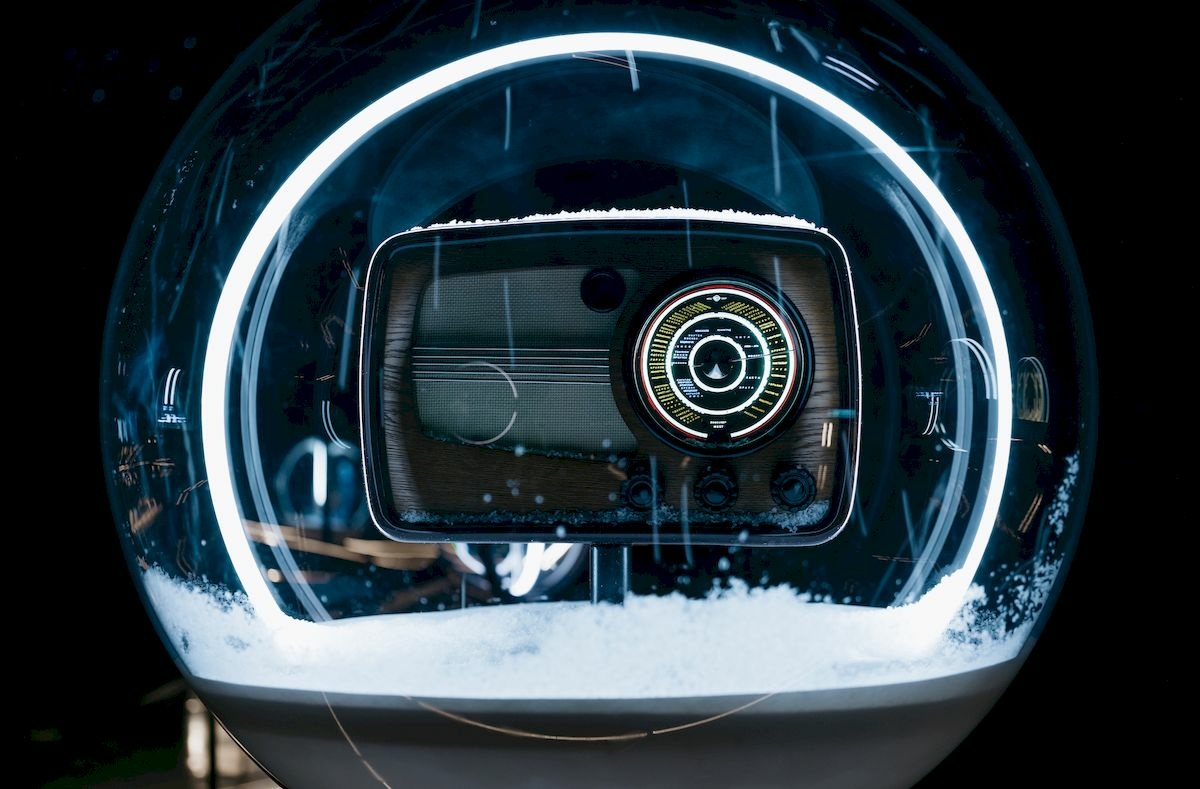

«МКС в Арктике». Зачем Россия строит станцию «Снежинка» Но так как эта ветка посвящена всей Сибири- продолжу новости о станции публиковать тут, тем более, что "Снежинок" уже будет две, на Ямале и Мурманской области.

Кому интересно, можно почитать тут:

«МКС в Арктике». Зачем Россия строит станцию «Снежинка» далее, новости об этом научном проекте будут тут.

Водородная «Снежинка» откроет «зеленую» Арктику3 ноября, 2021

[/quote]

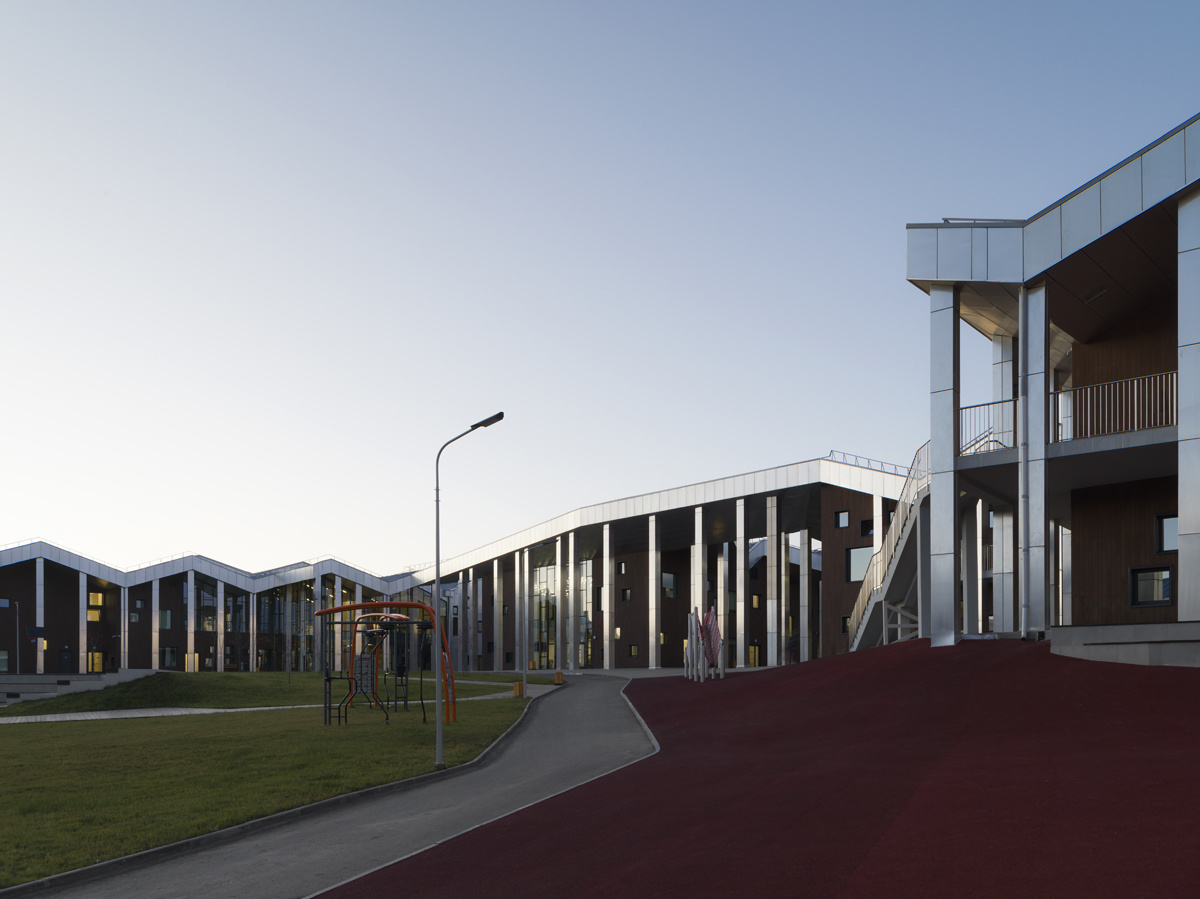

Россия как председатель в Арктическом совете в 2021-2023 годах инициирует новые международные проекты в области зеленых технологий, экологии, коммуникаций. В частности, речь идет о проекте создания МАС «Снежинка». Он был предложен Российской Федерацией в конце 2019 года и единогласно поддержан всеми арктическими странами 8 июня 2020 года на сессии Рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG) Арктического совета. «Снежинка» — аналог международной космической станции, но на земле в Арктике: международные научные и образовательные программы, разработка и тестирование новых прорывных технологий, которые затем внедряются в регионе. В России будут построены две уникальные арктические станции, госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о строительстве комплексов в ЯНАО и Мурманской области. Станции, получившие название «Снежинка», будут полностью автономными, причем обеспечиваться будут «зеленой» энергией, которую сами же и будут вырабатывать. TEKFACE побеседовал с одним из инициаторов проекта, исполнительным директором Института арктических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Юрием Васильевым.

[/quote]

TEKFACE: Кто на данный момент занимается реализацией проекта «Снежинка»?

Юрий Васильев: Проект инициировал и реализует «под ключ» МФТИ, техническую часть проектирует дочерняя компания МФТИ — Инжиниринговый центр «Автономная энергетика». ИЦ – генеральный проектировщик и сам проектирует основные разделы, плюс сейчас у нас уже более десяти субпроектировщиков по специализированным направлениям: проект планировки территории и генплан, объемно-планировочные решения, архитектурные решения, конструктивные решения, отопление, вентиляция и кондиционирование, электроосвещение и силовое оборудование, сети водоснабжения и канализации, мероприятия пожарной безопасности, охрана окружающей среды, а также инженерные геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и историко-археологические изыскания. И пока мы не разработаем проектную документацию и не пройдем государственные экспертизы госзаказчик не сможет инициировать конкурсные процедуры по выбору генподрядной организации. Это стандартная практика.

TEKFACE: Какие российские компании сейчас участвуют в проекте?

Юрий Васильев: Я не вижу смысла перечислять проектные бюро, хочу лишь подчеркнуть, что это не компании разработчики технологий, а проектировщики разделов строительного проекта, выбранные по конкурсным процедурам. Отмечу, что мы не привлекаем бренды: нам важно не имя, а опыт работы.

TEKFACE: А иностранные компании в проектировании участвуют?

Юрий Васильев: Иностранных компаний нет.

TEKFACE: Расскажите об академических партнерах, с кем сейчас сотрудничаете?

ЮВ: Мы отрабатываем параллельно многие направления, но большая работа еще впереди. Во-первых, идет стадия строительного и инженерного проектирования. А во-вторых, есть некоторая инерция и на все нужно время. Сегодня могу сказать о плотном сотрудничестве с Институтом проблем химической физики РАН и Институтом физики твердого тела РАН, а также с электрохимической компанией «ИнЭнерджи», которая является соучредителем нашего инжинирингового центра и партнером МФТИ, а ее глава, Алексей Кашин, лично принимает участие в организации работ на Физтехе.

TEKFACE: Если говорить конкретно об энергетике, здесь есть какие-то компании-партнеры?

Юрий Васильев: Все, что связано с водородной энергетикой, ветропарком, аварийной дизель-генераторной станцией, а также с накопителями на литий-ионных технологиях, силовой электроникой, интеграцией всей нестандартной инженерии – это МФТИ делает своими силами на базе инжинирингового центра. Ключевое решение — всю энергетическую программу «минимум» мы делаем сами. Наша команда имеет практический опыт успешно реализованных проектов, в том числе по арктической программе и по пилотному проекту гибридной энергостанции на Ямале. У нас своя стендовая база, лаборатории и достаточные компетенции в проектировании ключевых разделов. Мы с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа решили, что мы вместе сможем это сделать. Надо отметить, что для ЯНАО создание уникальной «Снежинки» — это большой вызов, к чему команда губернатора, на наш взгляд полностью готова. Это видно по реальным и сложным вопросам, которые Правительство округа оперативно решает.

Хочу подчеркнуть, что речь сейчас пока идет о проектировании, а не строительстве Станции. Когда начнется строительство, инжиниринговый центр МФТИ в качестве инженерного подрядчика будет отвечать за «нетрадиционные» технологические решения и нам здесь будут помогать партнеры и субподрядчики. В части реализации будет привлекаться много компаний. Кого именно станет ясно после завершения проектирования и проведения конкурсов.

[/quote]

TEKFACE: Вот как раз насчет завершения проектирования и начала строительства. На какой стадии сейчас находятся обе «Снежинки»? И что планируетсясделать в ближайшее время?

Юрий Васильев: Что касается ямальской станции контракт был подписан относительно недавно — в начале июля, а до этого была выполнена большая подготовительная работа, занявшая почти полтора года.

Мы закончили проектирование тестового полигона в контейнерном исполнении и месяц назад уже приступили к закупке основных комплектующих и оборудования. Карантин, конечно, немного мешает и график получения оборудования несколько сместится.

В середине ноября мы начнем работать с первым из шести контейнеров полигона, «шпиговать» его оборудованием (это как раз электролизный контейнер и хранение водорода). Так что основная задача сейчас – к началу 2022 года на площадке в кампусе МФТИ построить и запустить тестовый полигон «Снежинки». Параллельная задача к концу весны следующего года закончить разрабатывать проектную документацию (стадия «проект») и подготовиться к федеральной строительной экспертизе. А перед этим еще пройти федеральную экологическую экспертизу. До конца лета 2022 г. мы планируем закончить разработку рабочей проектной документации. Мы работаем в графике, чтобы осенью следующего года госзаказчик смог провести конкурс по выбору генподрядчика и в конце 2022 – начале 2023 гг. приступить непосредственно к строительным работам.

Здесь многое будет зависеть от Минобрнауки и Минстроя (ППК «Единый заказчик в сфере строительства»). Мы полагаем, что в конце 2022 – начале 2023 гг. генподрядчик приступит к строительным работам. Наша команда вместе с партнерами будет отвечать за поставку, монтаж и пусконаладку всего «нетрадиционного» инженерного оборудования, связанного в первую очередь с возобновляемой и водородной энергетикой. По второй «Снежинке», мурманской, мы контракт еще не подписали, но там все в высокой степени готовности. Почти год мы занимаемся подготовительными работами, чтобы стартовать. Весной 2024 года основная часть станции на Ямале должна быть построена и запущена в тестовую эксплуатацию. Возможно, получится в Мурманске уложиться в схожие сроки по окончанию строительства, но сейчас основная задача здесь – в течение ноября, максимум – декабря, завершить все подготовительные работы, связанные с земельным участком и оформлением всех разрешений, и подписать договор на начало проектных работ.

Одновременно МФТИ и региональные власти в ЯНАО и Мурманской области будут создавать управляющие компании, которые будут принимать станции на баланс и отвечать за организацию потока экспериментальных работ на базе каждой из «Снежинок» с академическими и индустриальными партнерами. Главное здесь – ресурсные и иные натурные испытания оборудования. По уровням готовности технологий TRL это 5 (испытания модели в условиях, близких к реальным), 6 (испытания в моделируемых условиях эксплуатации), 7 (экспериментальные испытания прототипа) и 9 (эксплуатационные испытания натурного образца). То есть задача «Снежинки» – содействие команде-разработчику в доработке технологии, демонстрации потенциала нового технологического решения начальникам и заказчикам, выводе изделия в серийное производство.

TEKFACE: В какую сумму примерно оцениваются затраты на ямальский проект и каковы источники финансирования?

Юрий Васильев: На основании наших расчетов Правительством была определена сумма в 2 млрд рублей. Правда, анализ делали еще до серьезного подорожания строительных материалов, в первую очередь металлоконструкций. По итогам проектирования сумма на строительство будет больше, но сейчас затрудняюсь сказать, какой именно. Это рыночные расценки. Источник финансирования – федеральный бюджет, федеральная адресная инвестиционная программа. После запуска в эксплуатацию станция должна быть операционно самоокупаемой.

[/quote]

TEKFACE: Кто будет обеспечивать генерацию водорода, поставку оборудования?

Юрий Васильев: Как я уже говорил, пока идет процесс проектирования. Конкретных решений пока не принято. Единственное, что можно сказать уже сейчас, это будет технология электролиза, потому что мы говорим только о «зеленом» водороде. Причем обеспечивать этот электролиз в течение года будет энергия, вырабатываемая на ветропарке, а летом еще немного энергии будет от солнечной электростанции. Но вот какой будет тип электролизёра, мощности, кто будет поставщиком – это все пока в стадии проектирования.

TEKFACE: Проводились ли уже какие-то предварительные тесты, были ли выявлены риски, связанные с площадкой, на которой будет располагаться станция, и с типом ее энергоснабжения?

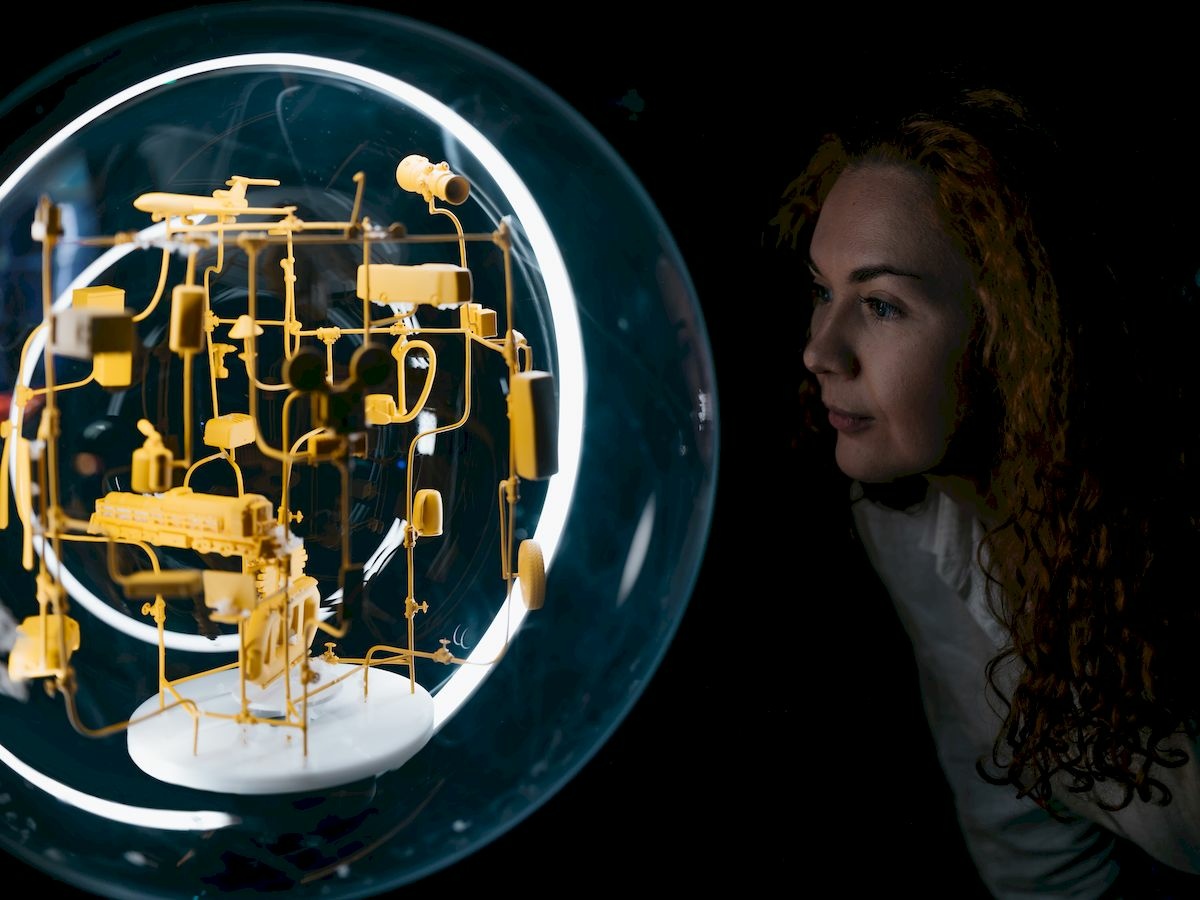

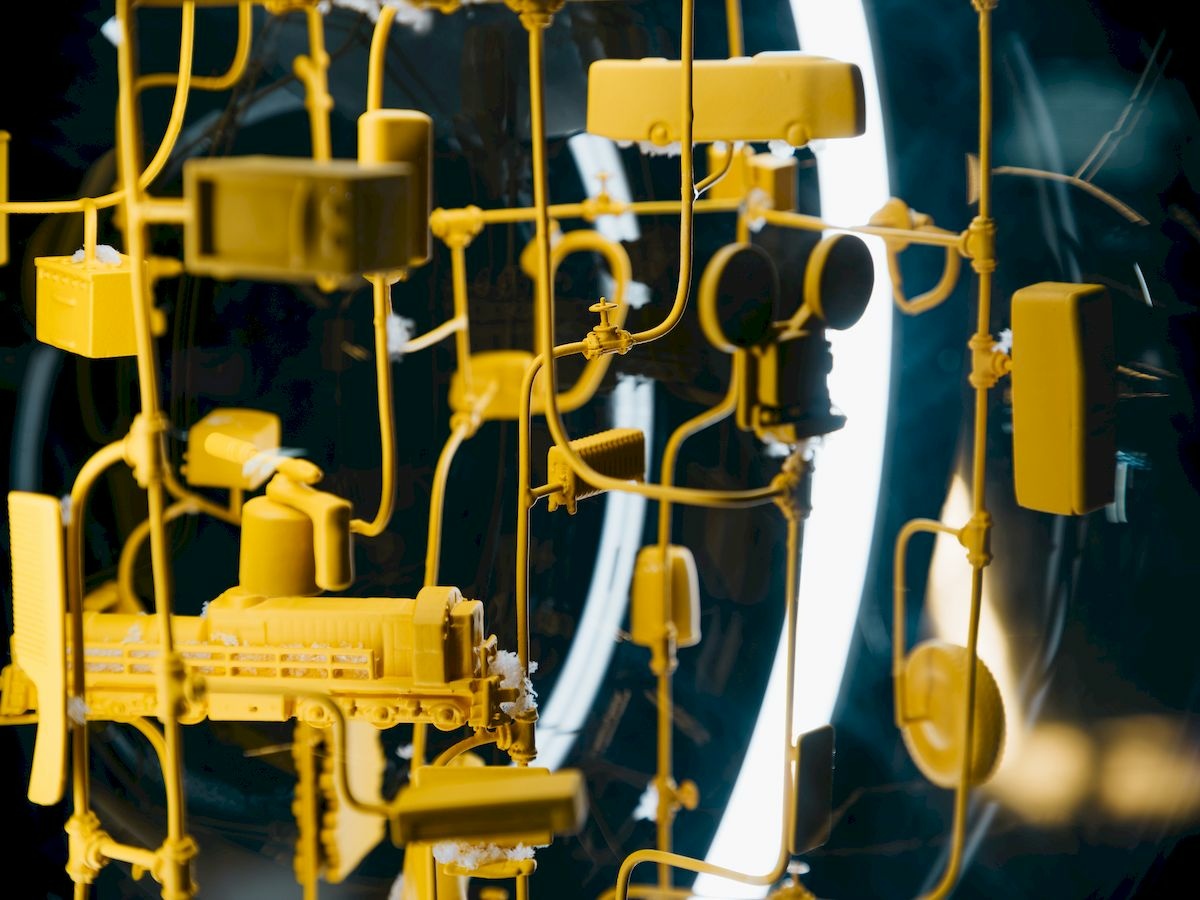

Юрий Васильев: Рисков достаточно много. Параллельно проектированию самой станции мы закончили только что проектировать тестовый полигон (полунатурный стенд), представляющий в миниатюре энергосистему «Снежинки». Электро-, теплоснабжение, генерация, хранение и применение водорода. В начале следующего года это уже будет реализовано в контейнерном исполнении как тест-полигон в кампусе МФТИ. Мы его оперативно создаем, чтобы оценить многие переходные моменты – с точки зрения интеграции разнообразного оборудования, с точки зрения рисков несоответствия между заявленными производителями и реальными характеристиками.

Экспериментальные работы, запланированные на конец зимы – начало весны 2022 года позволят эмпирическим путем получить ответы на не до конца пока отвеченные вопросы. Это касательно рисков самой энергосистемы.

Но и других рисков очень много, начиная с температуры, заканчивая сильными ветрами. Мы выбрали площадку автономную и труднодоступную, что также добавляет рисков. Несмотря на то, что мы установили метеостанции, у нас нет точных метеонаблюдений за длительный период, только за весьма короткий. А это дает очень узкую картину.

Есть вопросы логистики — Правительство округа будет строить до «Снежинки» технологическую дорогу, причем развиваемая инфраструктура будет служить не только «Снежинке». Примерно в 6 км от станции планируется создать горнолыжный кластер.

Что касается энергетических рисков, мы должны получить положительное заключение федеральной строительной экспертизы, но не сможем юридически это сделать опираясь только на ветер и водород. В качестве аварийного источника энергоснабжения мы проектируем дизель-генераторную энергостанцию и она должна нивелировать все энергетические риски, если что-то пойдет не так с ветром, солнцем, литием, водородом. И запускать «Снежинку» в тестовом режиме мы будем именно на «дизеле», потому что прежде, чем начать производить водород и перейти в «зеленый» режим, необходим короткий период старта, когда «зеленой» энергии еще не будет, а работать уже надо.

И тут важно правильно сделать акцент. Мы просто не имеем права в соответствии с федеральным законодательством проектировать энергоизолированный объект без дизельной станции или ином другом источнике гарантированного энергоснабжения. При этом дизельная электростанция должна проектироваться как будто нет ни ветра, ни солнца, ни водорода. Но в реальности она будет именно аварийным вариантом на случай чрезвычайных ситуаций, и мы проектируем все так, чтобы дизель-генераторы никогда не пришлось запускать (помимо первого этапа). Однако, учитывая, что «Снежинка» – объект экспериментальный, конечно, могут быть и ошибки, и форс-мажоры.

[/quote]

TEKFACE: Площадка для «Снежинки» была выбрана исходя из перспектив именно ветроэнергетики?

Юрий Васильев: Роль сыграла целая совокупность факторов: ветропотенциал, логистика и доступность пресной воды. Если говорить о ветре, то недостаточно найти площадку, где просто хороший ветер. Таких мест на Ямале и в других регионах много. Однако в большинстве случаев туда сложно добраться, не говоря уже о том, чтобы построить на месте фундаменты для ветряков, а также доставить и смонтировать ветроэнергетическое оборудование.

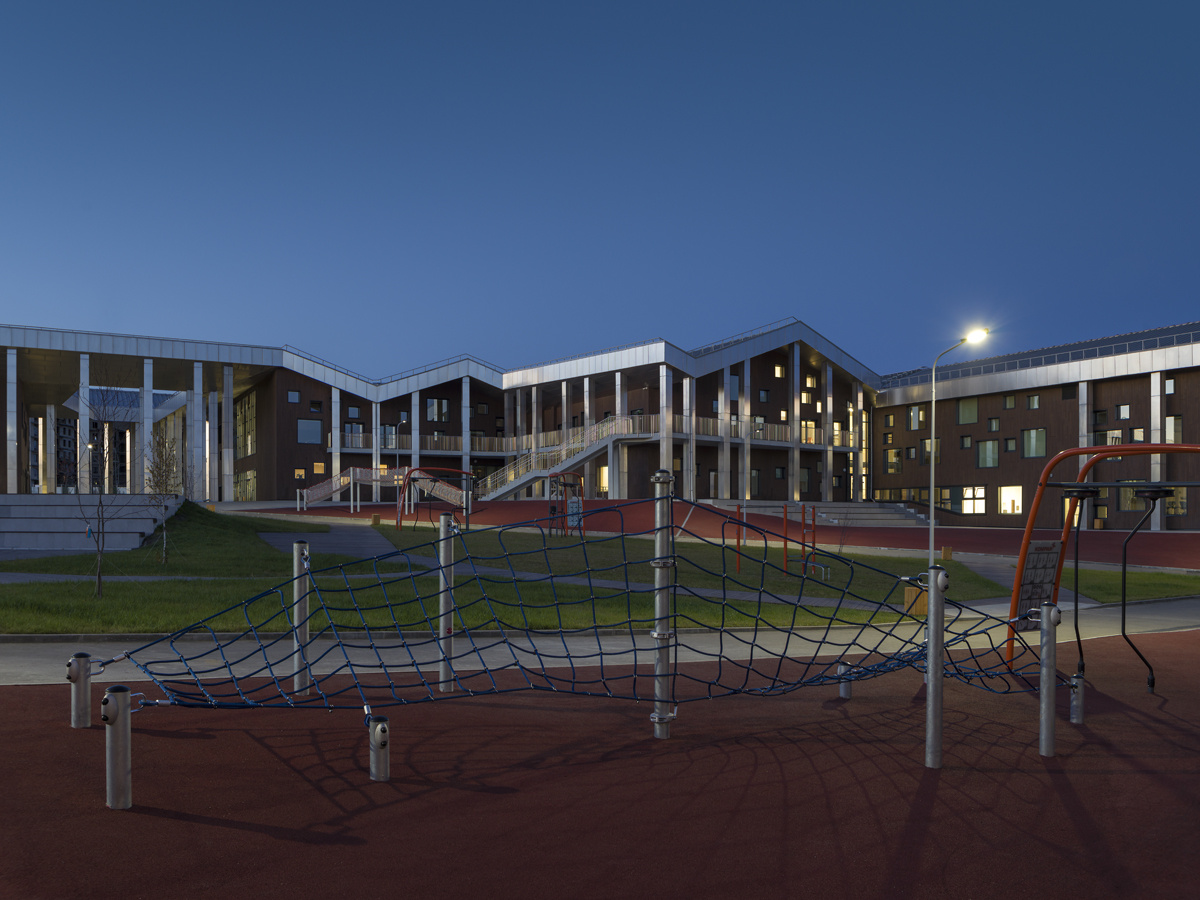

Нужно оценивать логистику, должна быть хотя бы подъездная дорога, либо возможность оперативно и недорого ее построить. Так командированные на станцию сотрудники индустриальных и академических партнеров не должны «забрасываться» на станцию на вертолетах с соответствующей стоимостью заброски, завися от погодных условий. А большую часть посетителей станции (60 из 80 человек) будут составлять именно «гости», включая инженеров, ученых, а также студентов, старшеклассников, магистрантов и аспирантов – в рамках образовательных и научных программ, причем не только российских, но и международных.

По нашим расчетам длина подъездной дороги составит 25-30 км. от ближайшего населенного пункта. То есть от аэропорта Салехарда до «Снежинки» по маршруту через Лабытнанги и Харп будет полтора-два часа езды на специальном вездеходном шаттле, включая переправу на пароме через Обь. Таким образом приключения начнутся уже по дороге на Станцию.

Плюс к площадке ветропарка должен быть относительно пологий склон, чтобы можно было завезти необходимую технику. И очень важен источник пресной воды поблизости: для бытовых нужд и в гораздо меньших объемах для электролиза.

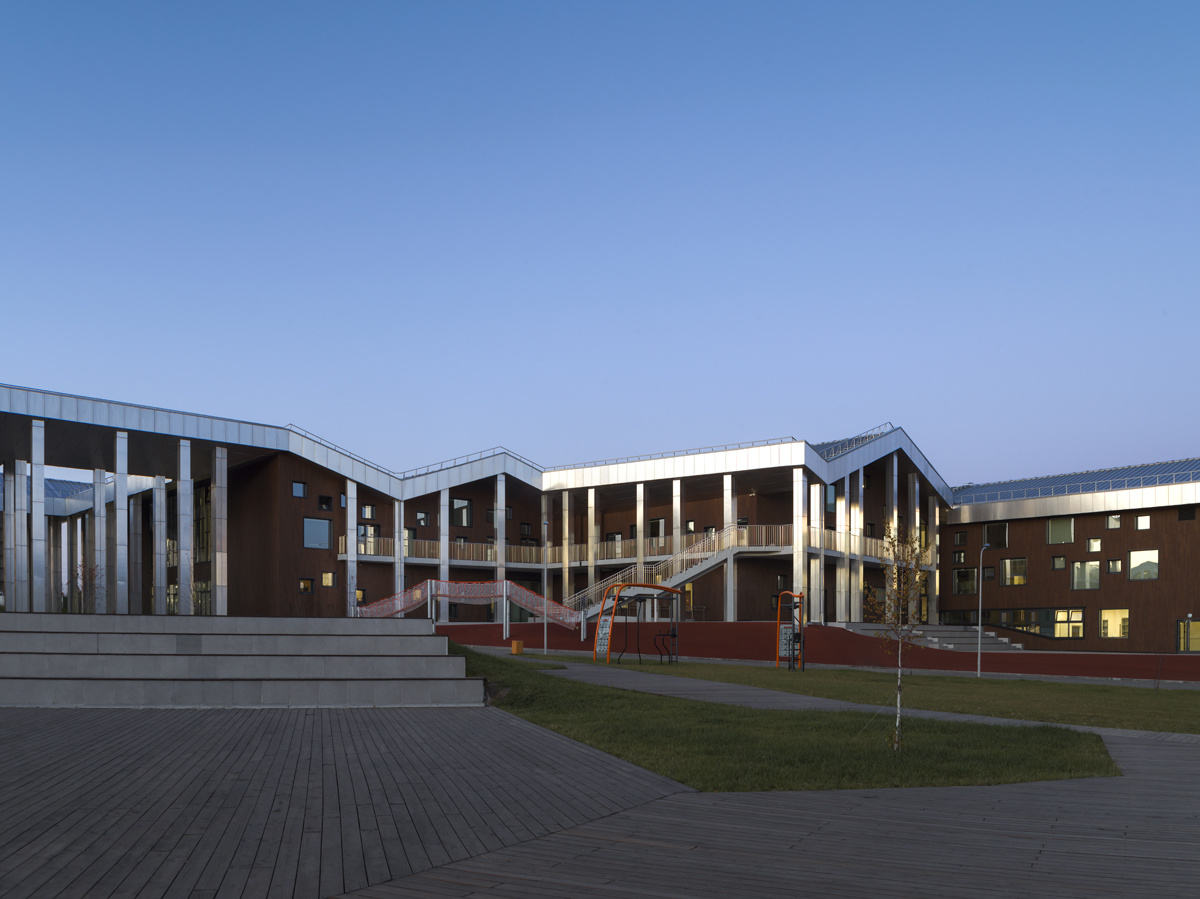

В целом мы хотим построить своеобразный «отель для инженеров и ученых», чтобы был максимальный уровень достаточного комфорта.

TEKFACE: А помимо этого — каковы задачи проекта «Снежинка»?

Юрий Васильев: Это междисциплинарная площадка. Даже если брать систему жизнеобеспечения, то тут, помимо электроэнергетики, отрабатывается и теплоэнергетика на базе водорода – «зеленая», с минимальными затратами энергии. Здесь почти восемь из двенадцати месяцев в году суровая зима и большая ее часть – полярная ночь, когда две трети энергии мы тратим как раз на теплоснабжение. Далее: водоподготовка и водоснабжение, канализование стоков и их очистка, переработка мусора.

[/quote]

TEKFACE: Цикл очистки и переработки будет замкнутый?

Юрий Васильев: Как минимум, на первом этапе не будет сжигания, утилизации, получения энергии от переработки мусора. Экология на 100% – главный принцип проектирования станции. Поэтому у нас цикл настроен на то, что практически вся органика будет компостироваться и использоваться для почвогрунта, чтобы периодически высаживать неплодовые растения такие как пихты, ели и другие чтобы увеличить зеленую зону вокруг станции.

А неорганические, твердые бытовые отходы, будут сортироваться (до пятнадцати отдельных фракций), прессоваться, храниться отдельно. А по мере заполнения мини-контейнеров они будут отправляться на вторичную переработку в Салехард и далее в другие города.

TEKFACE: Каков будет по составу персонал станции?

Юрий Васильев: На сегодня минимальный состав смены – около 20 человек. Администраторы и служба главного инженера (энергетик, теплотехник, инженер по водороду, воде, слаботочным системам и др.). А также персонал, отвечающий за поддержание надлежащего вида всего комплекса: клининг и эксплуатация территории. Плюс повара, персонал столовой и несколько водителей. Остальные примерно 60 человек, как я уже говорил, это командируемые, работающие вахтовым методом гости. Они оплачивают проживание, трансфер, питание. С российскими и иностранными организациями, направляющими своих сотрудников, будут составляться отдельные договоры на выполнение совместных экспериментальных, научно-исследовательских и образовательных работ на Станции.

TEKFACE: А какие могут проводиться работы?

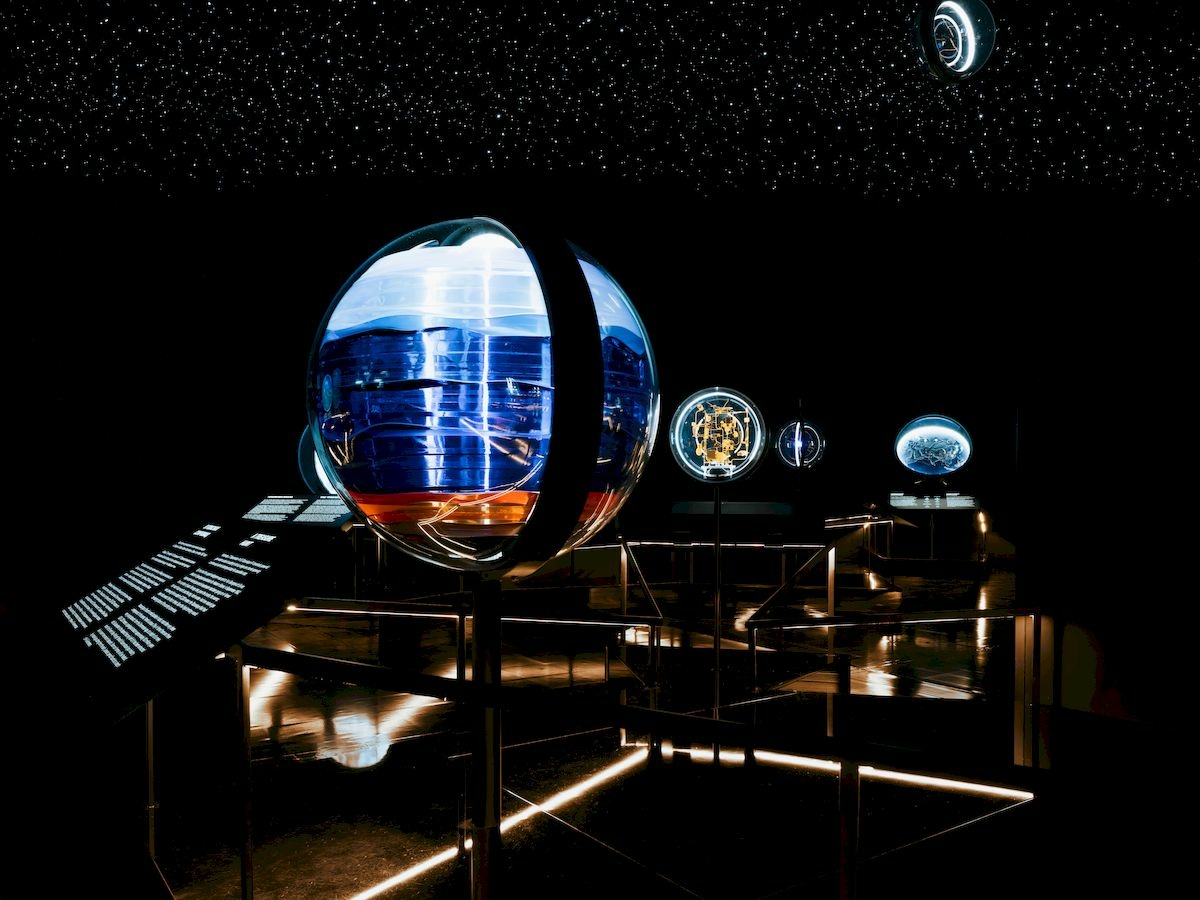

Юрий Васильев: Станция будет площадкой для исследований, причем акцент больше будет на прикладных работах в области возобновляемой и водородной энергетики. Дополнительно мы запланировали создание геомагнитной и астрономической обсерваторий, специализированную станцию мониторинга окружающей среды, площадку для заправки водородом и запуска метеозондов. Будут проводиться испытательные работы по беспилотным летательным аппаратам, по автоматизированным беспилотным системам, в том числе на водород-воздушных топливных элементах, по водородному транспорту, для чего уже сейчас мы проектируем водородную и электрическую АЗС. Запланирован карбоновый полигон, полигон испытания геотехнических решений в вечной мерзлоте. Кроме того, будут работы в сфере телекома – спутниковый интернет в высоких широтах, системы «умный дом/поселение» на базе распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Охватим арктическую экстренную медицину, включая телемедицину. Аэро- и гидропоника, технологии продовольственной безопасности. Различные роботизированные системы — летающие, плавующие, вездеходные, экзоскелеты – все, что призвано облегчить жизнь и работу Человека в экстремальных условиях. Опять же, речь идет преимущественно о системах, работающих на водородных топливных элементах и аккумуляторах энергии высокой удельной емкости.

Далее, комплексы по предотвращению чрезвычайных ситуаций и поиску людей в экстремальных условиях. И, наконец, это будет полигон для тестирования новых решений в солнечной и ветрогенерации в арктических условиях, в «зеленой» химии на базе водорода, накопителей энергии на базе лития, проточных редокс-батарей, металл-гидридных аккумуляторов и др. Причем речь идет преимущественно о достаточно крупных, мощных системах контейнерного исполнения.

Мы приглашаем коллег из самых различных сфер и направлений, кто заинтересован в натурных испытаниях, доработке и демонстрации собственных прорывных решений в реальных условиях.

[/quote]

TEKFACE: Последний вопрос: если брать проект в целом, «Снежинка» уникальна? Вообще ничего похожего мире не делалось?

Юрий Васильев: Не делалось. Это первый в мире проект такого рода. Мы анализировали по всем арктическим и антарктическим станциям, и в мире нет ни одного комплекса, подобного «Снежинке». Наиболее близкий к нам аналог – бельгийская антарктическая станция «Принцесса Элизабет», которая реально работает на небольших ветрогенераторах и солнечных панелях. Но водорода у них там нет, хотя работы с водородным накопителем планируются, судя по открытым источникам. И есть еще один очень важный нюанс: все антарктические станции активно работают лишь три-четыре месяца, в период полярного дня в Антарктике. С ноября по февраль, максимум, по март, а потом их консервируют. А «Снежинка» будет работать круглый год. Разумеется, период полярной ночи – самый сложный. Во-первых, исчезает солнце, но главное, что резко – в 20-30 раз – возрастает электрическая нагрузка из-за отопления. Также следует отметить, что энергосистема антарктических станций относительно небольшая, нагрузка той же бельгийской станции предположительно 100-200 кВт. А у нас мощность только ветропарка порядка 1 МВт. И 30-40 МВт*час объем накопителя на базе водорода в ресиверном парке. То есть объемы несопоставимые. Ну и площадью мы, конечно, отличаемся – у нас главный многокупольный комплекс около 5000 кв.м., плюс ангары технопарка – около 4000 кв.м. Это достаточно большой автономный и безуглеродный комплекс в высоких широтах.

https://tekface.ru/

[/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]  [/quote]

[/quote] [/quote]

[/quote]